Introduction

L'arrivée du béton en Martinique à partir de 1950 a complètement transformé le style architectural de l'île. Les matériaux locaux ont été remplacés par du ciment et autres matériaux, plus modernes mais aussi plus polluants. La structure des bâtiments est maintenant faite, entre autres, de béton armé. L'utilisation de ce nouveau matériau a marqué la fin de la case créole traditionnelle, celle-ci étant devenu un symbole de pauvreté.

La globalisation de l'architecture entraîne une disparition du patrimoine architectural au profit de bâtiments universels modernes. Les façades, autrefois travaillées de façon à permettre un confort thermique naturel et optimal, ont aujourd'hui pour but de ressembler à ce qui se fait en Europe ou aux Etats-Unis.

Il n'y a que très peu de considération pour l'impact engendré par le choix des matériaux.

Les "jalousies martiniquaises" sont remplacées par de grands vitraux à l'allure plus moderne. Cependant, ce style architectural n'est pas adapté au climat tropical de l'île, ce qui a pour conséquence une accélération fulgurante du réchauffement climatique ; notamment à cause de l'utilisation excessive de la climatisation.

Cette volonté d'uniformisation de l'architecture amène à une forte consommation d'énergie dont on pourrait se passer en revenant aux fondamentaux.

L'architecture ne prend plus en compte le contexte environnemental de l'île, elle ne s'inscrit plus dans son territoire et ne raconte plus son histoire. Elle n'aspire qu'à être une pâle copie de ce qui se fait dans les grandes villes occidentales, au risque d'en perdre son identité.

"40% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la construction et de l’usage des bâtiments. 36% de la consommation d’énergie finale procède au bâtiment à la construction. 20% des émissions proviennent des déplacements. 60% des déchets viennent de la construction et de la démolition des bâtiments. 2.5% de la demande d’énergie primaire mondiale sert à la fabrication du béton. 55% des terres naturelles sont modifiées par l’activité humaine. 10% de la consommation électrique mondiale sert à la fabrication du béton. 8.8 millions des décès par ans sont dus à la pollution atmosphérique."

Les dégâts écologiques qu'engendre le domaine du BTP précise l’urgence avec laquelle il faut repenser notre façon de concevoir, de construire et d'habiter.

L'architecture bioclimatique

On parle d'architecture bioclimatique lorsque le confort thermique et général sont réalisés en tirant le meilleur parti du rayonnement solaire, de la circulation naturelle de l'air, et de la nature dans son ensemble, afin de réduire la consommation d'énergie.

La globalisation de l'architecture ne devrait pas exister car chaque site est unique et doit être considéré comme tel.

Architecture Bio Sensible s'adapte au climat local, à la culture locale et à la population locale. Il s'agit d'étudier systématiquement le site sur lequel on s'implante.

En d'autres termes, l'architecture bioclimatique nécessite de connaître et de travailler en harmonie avec l'environnement qui accueillera l'infrastructure.

Ici, l'enjeu premier est de connaître le territoire martiniquais.

La Martinique, une île tropicale et volcanique

Quand la faune et la flore offrent une biodiversité rare

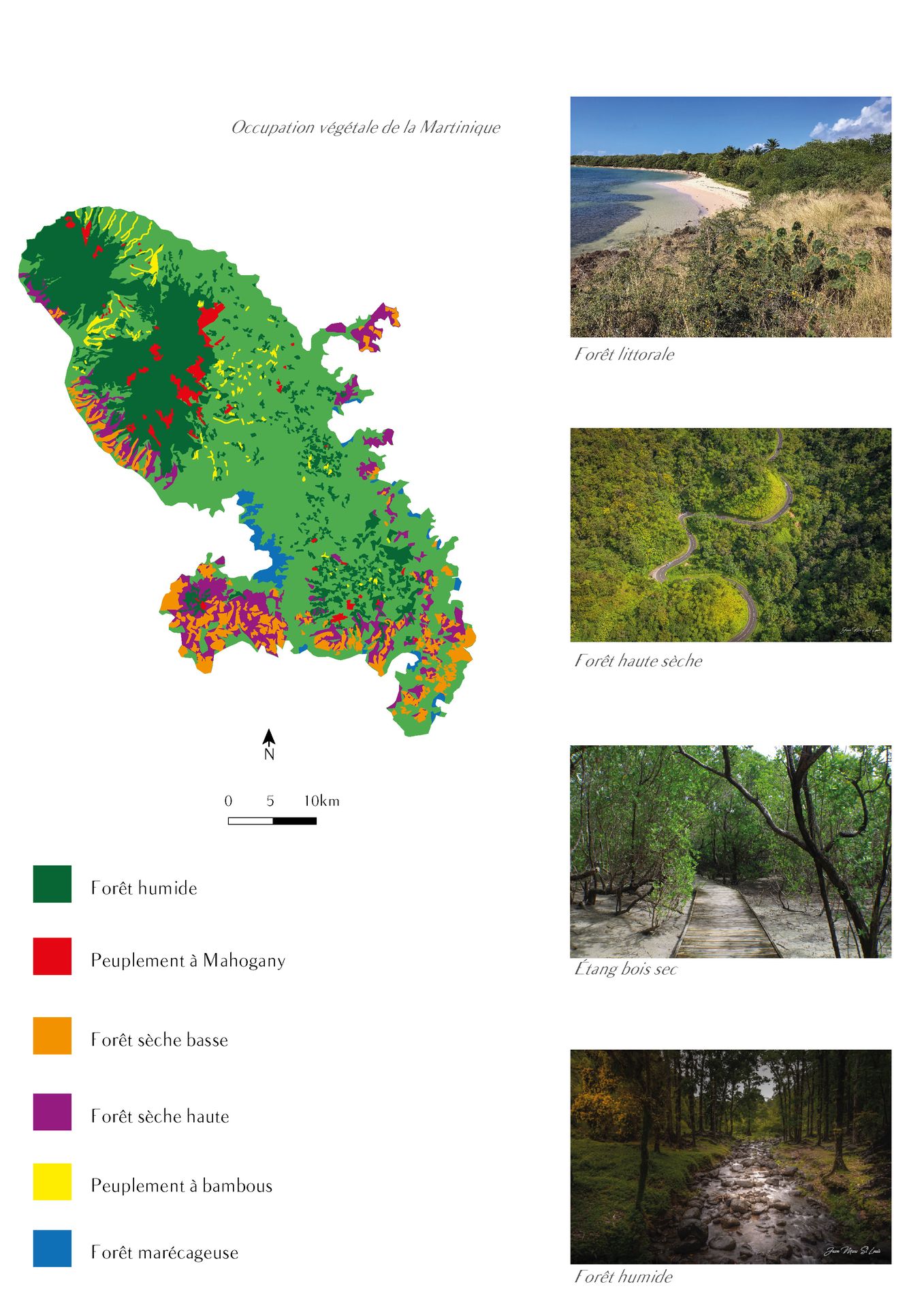

La forêt tropicale

La Martinique est peuplée d’une immense forêt tropicale qui permet de maintenir l'équilibre de sa biodiversité. Elle aide à limiter l’envasement des baies grâce au maintien des sols. Elle est nécessaire à la préservation de l’eau sur l’île, aussi bien en termes de qualité que de quantité. Enfin, elle est mère de la faune et de la flore martiniquaise qui suscitent tant d'admiration par sa richesse et sa diversité.

La forêt fait partie du patrimoine culturel de l’île. Elle représente aujourd’hui 43% de son territoire.

Cette pépite est pourtant tous les jours menacée par les mains de l’homme : défrichement, pollution, espèces envahissantes, etc. Elle a déjà vu disparaître plusieurs espèces animales et beaucoup d’autres sont aujourd'hui en danger d’extinction locale voire totale.

La mangrove constitue également une partie essentielle de l’écosystème martiniquais. Elle joue un rôle primaire dans la protection et la préservation des milieux. Elle maintient les sédiments pour permettre aux herbiers marins et coraux de se développer en bonne harmonie.

Le climat

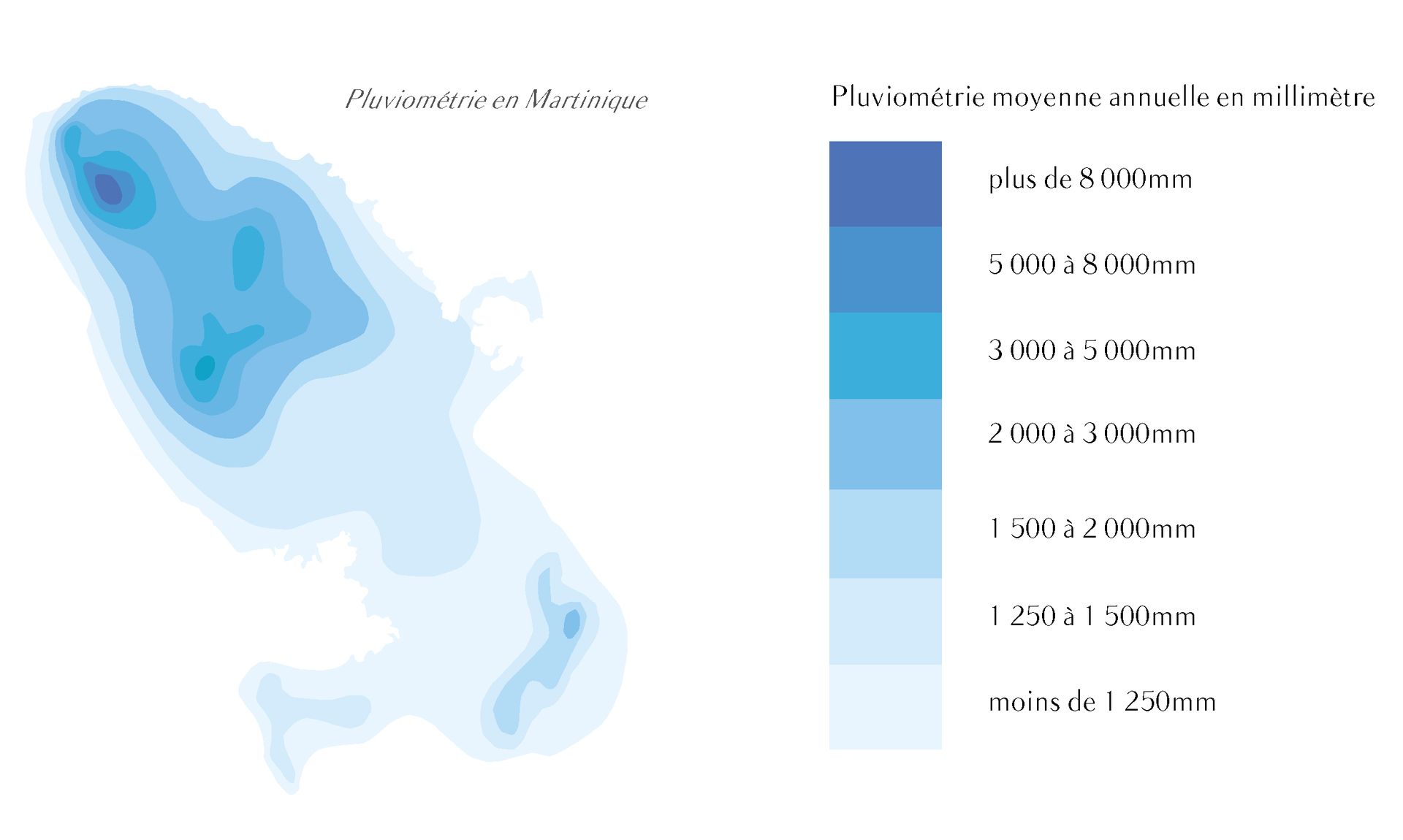

La Martinique doit ses luxuriantes forêts aux facteurs climatiques qui favorisent grandement la répartition des espèces arborescentes et la création de plusieurs espèces végétales.

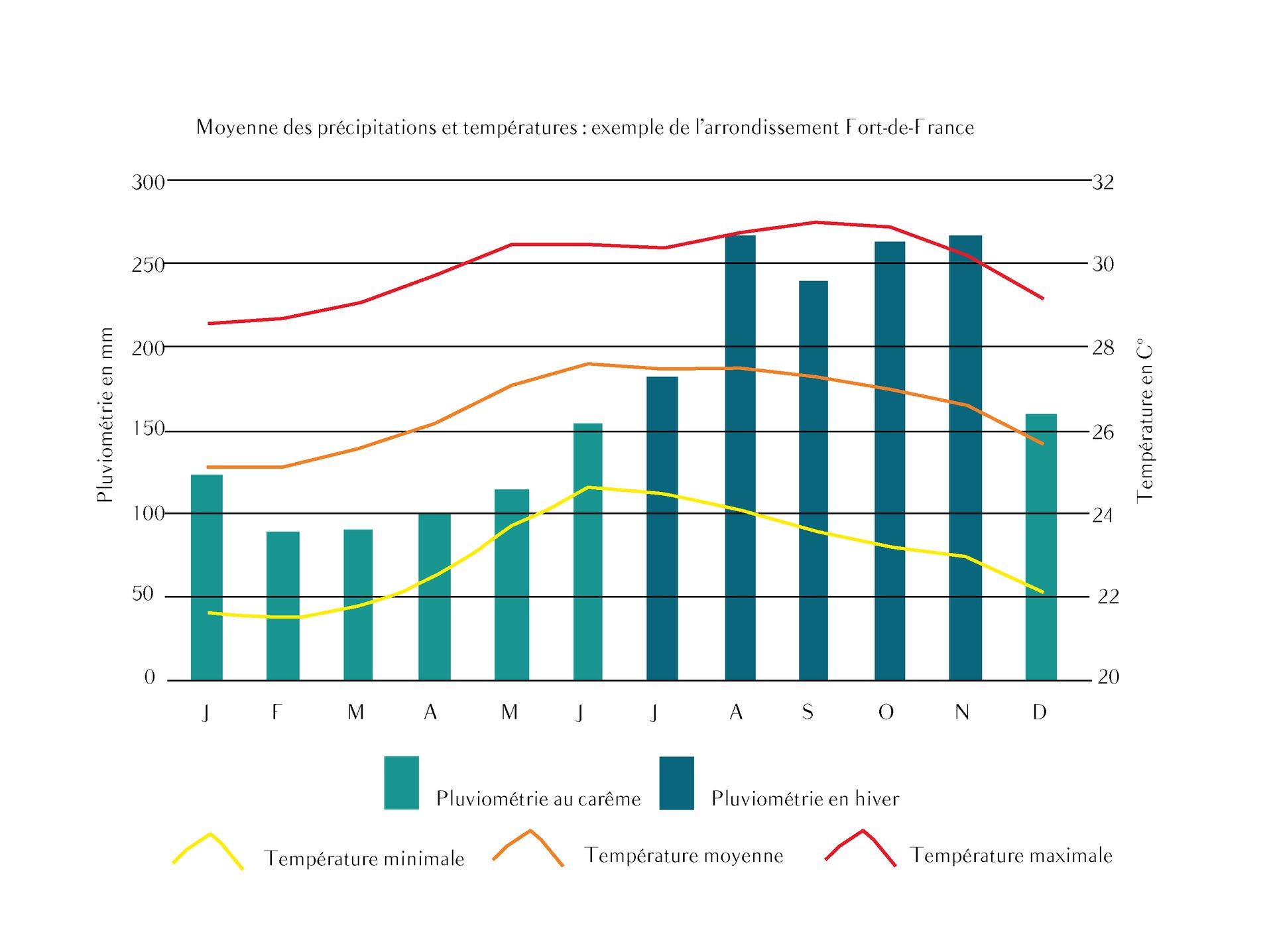

L’île présente deux périodes saisonnières fondamentales :

- La saison hivernale de juillet à octobre, caractérisée par des pluies fréquentes et intenses ainsi qu'une forte humidité sans vent.

- Le carême de février à avril ; c’est le régime anticyclonique, le temps est ensoleillé, très peu pluvieux mais bien ventilé.

Il y a 5 bioclimats martiniquais :

• Montagnard superhumide

- Température moyenne : 18°-19°

- Humidité moyenne : supérieur à 85%

- Vents violents et permanents

• Tropical humide

- Température moyenne : 22°-23°

- Humidité : 85%

• Tropical supérieur

- Température moyenne : 25°

- Humidité : 80%-85%

• Tropical inférieur

- Température moyenne : 25°-26°

- Humidité : 78%-80%

• Tropical sec

- Température moyenne : 27°-29°

Le relief montagneux

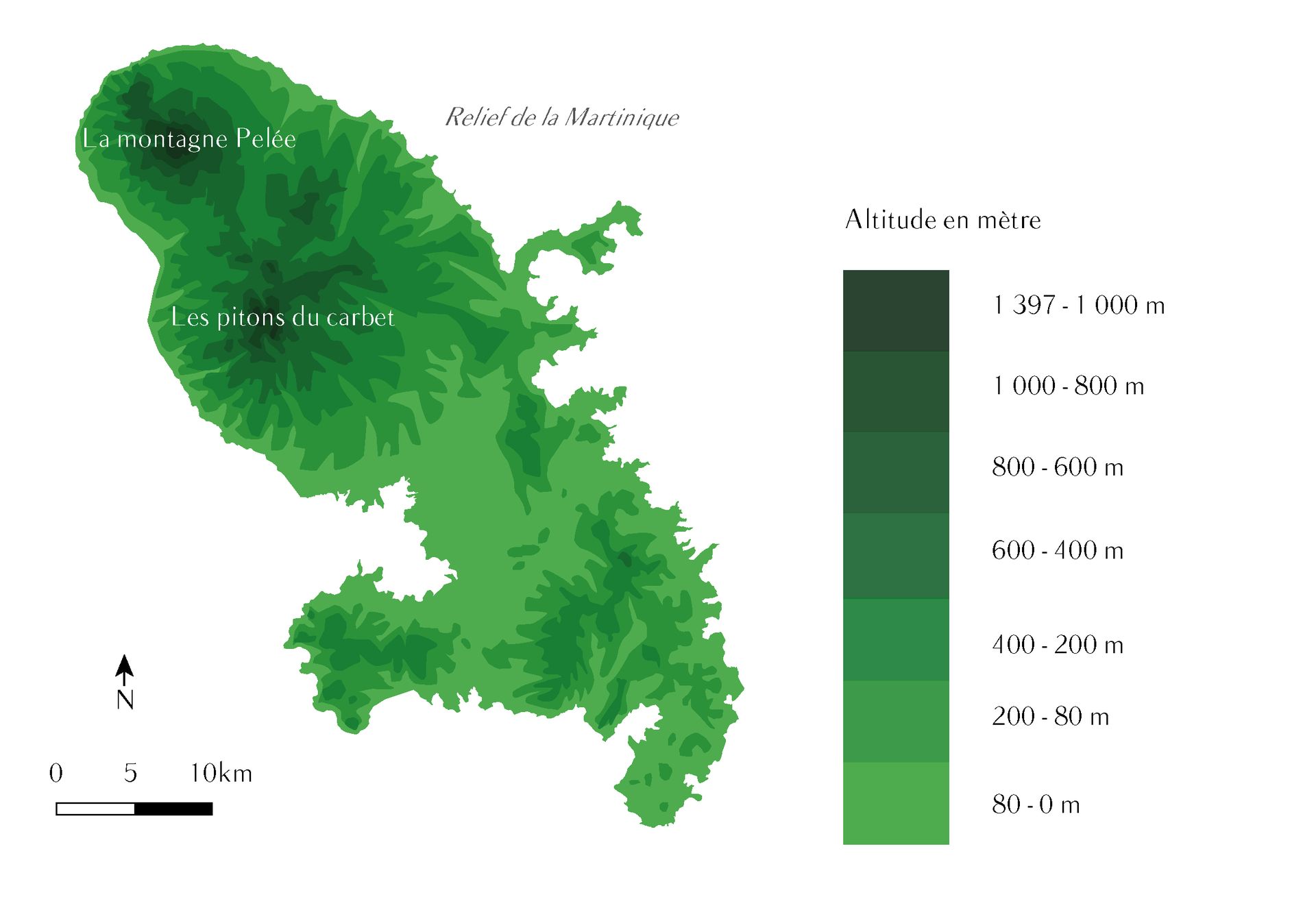

Cette pluviométrie est directement liée au relief de l’île qui découle de son caractère volcanique.

L’île possède d’ailleurs encore un volcan de subduction actif : La Montagne Pelée, située dans la ville de Saint-Pierre. C’est le point culminant de la Martinique, à 1 397 mètres d’altitude. La Martinique compte huit autres volcans de subduction éteints.

L'architecture bioclimatique moderne s'inspire des savoirs-faire anciens

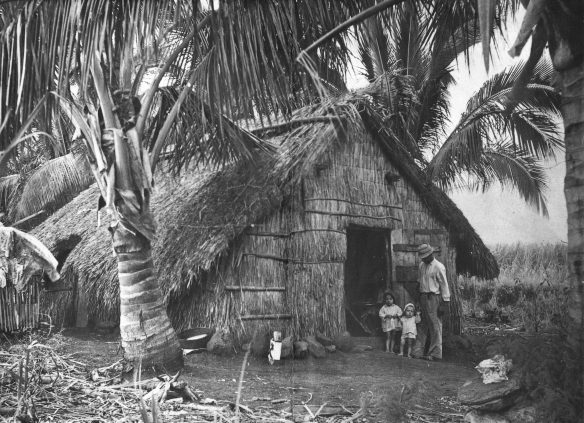

Avant, le processus de fabrication d'une case créole était tout aussi important et identitaire que la case en elle-même. Chaque case se fondait dans son environnement proche car les matériaux utilisés étaient puisés directement autour de soi. La case et la nature ne faisait qu'un.

Le bambou poussant en abondance au nord de l'île, les cases que l'on trouvait dans le nord étaient alors majoritairement faites de ce matériau naturel. Fendu en lamelles, tressé ou utilisé comme poteau, le bambou servait aussi bien pour la réalisation des palissades que pour la toiture.

De même, dans les zones qui abritaient les champs de canne, on trouvait des cases créoles qui se fondaient parfaitement dans la masse car ces mêmes feuilles de cannes servaient à la confection de la toiture et des palissades.

La case créole la plus répandue était celle faite en gaulettes.

Les habitants utilisaient des branches de ti-baume, une plante qui poussait majoritairement dans le sud de l'île, au cœur des forêts sèches. Les branches étaient d'abord tressées, puis enduites de torchis.

La réalisation du torchis se faisait dans la fête, rythmée par la danse et la bonne humeur, l'habitant étant au cœur de l'action. Le travail manuel, consistant à pétrir la terre ou la bouse de vache avec des bouts de bois et des morceaux de liane, était mis à l'honneur et encouragé par tous les habitants. Au rythme des tambours, la population dansait pendant que l'artisan pétrissait.

Ces architectures, si elles étaient bien réalisées et protégées de la pluie, duraient entre dix et vingt ans.

Les fondamentaux

Une île sismique et cyclonique

Comme énoncé plus haut, la Martinique est une île volcanique donc sismique. Elle est également sujette aux intempéries cycloniques.

L’architecture locale doit donc à la fois être parasismique et paracyclonique.

Ses infrastructures doivent être conçues et construites en tenant comptes des exigences spécifiques de ces deux types de risques.

En premier lieu, il est important qu'une étude géotechnique soit réalisée pour éviter les sols meubles susceptibles d’amplifier les vibrations.

Une conception simple et compacte est conseillée, de préférence constituée de formes symétriques car cela minimise les forces sismiques et peut réduire l’impact du vent.

Les fondations doivent être adaptées à une résistance sismique en étant profondes, continues et ancrées dans un sol stable ; en plus d’être suffisamment bien fixées pour empêcher l’arrachement dû aux vents.

La structure du bâti est rigide et flexible grâce à des poutres et des poteaux solidement reliés pour former un cadre rigide. Le béton armé, l’acier ou le bois renforcé sont adéquats.

Il ne faut pas oublier les contreventements pour résister aux forces latérales, comme des volets renforcés ou des dispositifs coupe-vent pour les fenêtres.

Les ouvertures doivent être uniformément réparties pour maintenir une équilibre structurel.

La toiture est inclinée avec une pente entre 30° et 45° pour réduire la prise au vent. Il vaut mieux éviter les toits plats ou trop en pente qui risquent d’être arrachés.

Les matériaux à privilégier sont ceux qui résistent à la traction, à la compression et aux impacts comme le béton armé, l’acier ou les briques renforcées.

Il incombe ensuite au propriétaire des lieux de vérifier régulièrement l’état des ancrages et des fixations à travers le temps.

Une île au climat chaud

Un article entier pourrait être rédigé concernant la protection contre la chaleur en milieu tropical. Ici, par souci de concision, seul l’essentiel sera abordé.

Cela commence lors de la conception. Si les contraintes d’urbanisme le permettent, le bâtiment doit être orienté de façon à minimiser l’exposition directe des murs au rayonnement solaire. Le soleil se levant à l’est et se couchant à l’ouest, il ne tape jamais sur l’horizon plein sud et plein nord : de ce fait, il est préférable que les façades axées nord-sud soient ouvertes.

La toiture est sûrement l’élément le plus important et le plus complexe dans l’architecture tropicale et bioclimatique, car elle doit bien entendu protéger de la pluie, mais aussi protéger contre la chaleur, tout en étant l'élément le plus exposé au rayonnement solaire. De ce fait, la toiture doit être réfléchie et adaptée à la trajectoire que décrit le soleil, au point où se situe l’architecture. Pour connaître ce mouvement, il existe des diagrammes solaires. Grâce à ceux-ci, il est possible de déterminer avec précision les dimensions de débords de toits qui protégeront l’habitat du soleil.

Les toitures ventilées sont à privilégier. L’air doit pouvoir circuler librement entre le toit et la cellule habitable, de façon à remplacer l’air chaud par de l’air plus frais. L’idéal serait de séparer la toiture de la cellule habitable afin de créer une double peau en favorisant la circulation de l’air. Cependant, en zone cyclonique, ce principe devient difficile à réaliser car il peut fragiliser la structure. C’est le paradoxe auquel il faut faire face lorsqu'on pratique l'architecture bioclimatique en milieu tropical. Quelles que soient les techniques adoptées pour réduire la chaleur grâce à la toiture, il est essentiel de se renseigner quant aux caractéristiques réfléchissantes des matériaux utilisés.

Enfin, les ouvertures.

Premièrement, il faut faire attention à l’utilisation abusive des baies vitrées en milieu tropical. En effet, le verre laissera passer plus de 85% de l’énergie thermique et entraînera un échauffement de la cellule par effet de serre.

Pour pallier cette chaleur excessive, les utilisateurs se dirigent vers l’achat de climatiseurs. L'utilisation quotidienne de ceux-ci entraîne une importante consommation énergétique, donc une hausse de la température extérieure : cela participe à l'augmentation de la sensation d’inconfort thermique et conduit à une boucle de rétroaction contre productive.

Préférer les persiennes aux baies vitrées serait avant tout un acte identitaire.

En effet, les persiennes sont profondément enracinées dans l’architecture traditionnelle locale. Elles incarnent un style vernaculaire qui reflète une adaptation ingénieuse au climat et aux modes de vie martiniquais. L’utilisation des persiennes valorisent l’histoire et les traditions locales, créant des architectures qui honorent la culture antillaise.

En outre, les persiennes permettent une circulation d’air constante : elles réduisent l’entrée des rayons directs du soleil, tout en laissant passer la lumière, et limitent ainsi l’accumulation de chaleur ; à condition bien sûr qu’elles soit bien positionnées.

Pour protéger les ouvertures des rayonnements solaires, on peut aussi utiliser les masques solaires. Il s’agit d’un dispositif conçu pour bloquer ou filtrer les rayons du soleil et qui peut prendre la forme de brise-soleils, d'auvents ou de lames orientables. Sa disposition sur les façades du bâtiment est cruciale : elle doit tenir compte des angles d’incidences du soleil selon le diagramme solaire, ainsi que des besoins en éclairage et en ventilation de l'infrastructure. Une disposition optimisée réduira la surchauffe intérieure et améliorera l’efficacité énergétique du bâtiment.

Une île humide

Un climat tropical témoigne souvent d’une forte humidité. C’est bien le cas de la Martinique. Il est donc essentiel que l’ensemble du bâti soit bien ventilé, mais surtout imperméable et étanche à l’eau.

Sur place, il existe des matériaux résistants à l’humidité.

Le courbaril et le bambou traité en sont des exemples pour le bois. Parmi les pierres locales, il y a - entre autres - le basalte. Il est également facile de réaliser des enduits à base de chaux. La chaux est perméable à la vapeur d’eau, ce qui permet au mur de respirer tout en évitant les infiltrations. La terre crue stabilisée mélangée à de la chaux peut être utilisée pour améliorer l’isolation thermique et ainsi réguler naturellement l’humidité.

Enfin, il est important d’éloigner l’eau de la maison pour éviter qu’elle ne s’accumule dans les fondations grâce à des systèmes de drainage et à des débords de toits dotés de gouttières.

Une île pluvieuse

Les techniques utilisées pour se protéger de l’humidité sont également valables pour se protéger de la pluie ; notamment en ce qui concerne le toit incliné pour faciliter l’écoulement de l’eau, ainsi que les débords de toits efficaces contre les éclaboussures.

Une île ventilée

C’est une chance de pouvoir bénéficier de ventilation naturelle : il faut en profiter.

Avec des ouvertures judicieusement positionnées et orientées perpendiculairement aux vents dominants, on maximise la circulation de l’air. Pour créer un flux constant, il vaut mieux favoriser une ventilation traversante en plaçant des ouvertures opposées.

La toiture doit bien sûr être adaptée, avec des débords de toit conséquents. Il faut également penser à évacuer l’air chaud en hauteur.

Les nouvelles technologies au service de l’architecture responsable

L’architecture bioclimatique s'est inspirée de savoirs-faire anciens, les a retravaillés et améliorés grâce aux outils technologiques actuels.

Grâce à des logiciels de modélisation et de simulation, il est possible de concevoir des bâtiments adaptés au climat local en tenant compte de l’orientation, de la ventilation, de l’ombrage et d'autres caractéristiques propres au site.

Les avancées technologiques donnent naissance à des matériaux innovants tels que les revêtements régulateurs de chaleur, par exemple.

Elles ont également permis la fabrication des panneaux solaires, la conception de capteurs intelligents pour gérer l’éclairage, la ventilation en fonction des conditions réelles, mais aussi la mise en place de systèmes de récupération d’eau de pluie, et l’automatisation de la ventilation passive.

Ces innovations se servent elles aussi du soleil, de la pluie et du vent pour fonctionner. C’est la définition même du bioclimatique et de la frugalité.

Il ne suffit pas de conserver l'intégralité des savoirs-faire anciens pour revenir à une architecture adaptée à sa culture et à son environnement. Il s’agit de travailler main dans la main avec des ingénieurs innovants, engagés et responsables.

Une focalisation excessive sur un matériau écologique peut détourner l’attention d’autres solutions plus efficaces.

Une notion d’équilibre

La complexité de l’architecture bioclimatique réside dans le fait qu’aucune solution ne fonctionne entièrement seule. Rien ne sera jamais totalement non polluant.

Pour prendre des exemples concrets : le béton est un matériau naturel, composé de ciment, de granulats, d’eau et parfois d’adjuvants. Il est considéré comme un matériau écologique. D'une part, les contraintes sismiques nécessitent l’utilisation du béton armé, donc d'une armature en acier qui implique déjà une production énergivore. D'autre part, son utilisation abusive a fait de lui le plus gros consommateur de sable du monde, entraînant une surexploitation des ressources naturelles.

Son extraction massive bouleverse les écosystèmes terrestres et aquatiques. Sa fabrication est responsable de 8% des émissions mondiales de CO2 et consomme de grandes quantités d’eau. Sa mise en œuvre est également destructrice pour la terre : elle imperméabilise les sols et empêche l’infiltration naturelle de l’eau.

Le bois est un matériau naturel que l’on peut trouver localement. Il est donc lui aussi considéré comme une alternative responsable. Cependant, il a pour conséquence néfaste la déforestation. Moins il y a d’arbres, moins il y a d'absorption de CO2, ce qui amplifie l’effet de serre. Moins il y a d’arbres, plus les sols se dégradent à cause de l'érosion, les terres s'appauvrissent, et les risques de glissement de terrain et de perturbation du cycle de l’eau augmentent.

Sans compter l’extinction d’espèces animales et végétales ! Aujourd’hui, il est même question de destruction de certains habitats pour planter des arbres.

Cela démontre bien le déséquilibre qui existe entre la nature et les humains, à travers l’architecture.

L’abus de chacune de ces pratiques produit une boucle de rétroaction contre-productive sur l’environnement. Une boucle de rétroaction est un processus dans lequel la sortie d’un système influence ses propres entrées. C’est-à-dire que la surconsommation de solutions écologiques a des impacts négatifs sur les ressources naturelles et sur les écosystèmes, ce qui amplifie le problème à résoudre.

L’architecture bioclimatique sert à construire de manière durable et respectueuse des ressources naturelles, en tirant parti des caractéristiques climatiques et géographiques spécifiques, tout en réduisant les besoins en énergie. La consommation de solutions dites "écologiques", lorsqu’elles sont mal adaptées ou excessivement utilisées, peut créer des effets contre-productifs comme l’épuisement des ressources ou des déséquilibres environnementaux.

C’est pourquoi il est important de diversifier les solutions, d’avoir une approche raisonnée, locale et mesurée.

Architecture Bio Sensible repose sur une conception réfléchie qui privilégie des solutions locales, efficaces et modérées. Une architecture qui questionne, puis comprend son environnement proche, évitant ainsi de remplacer un problème par un autre. Une architecture qui travaille en harmonie avec la nature, pour le bien commun et pour l’utilisateur.